- KDDIホーム

企業情報

企業情報  地域共創 (Te to Te)

地域共創 (Te to Te)  地域共創の取り組み事例

地域共創の取り組み事例  不確実な時代を生きるための新たな学び~「デザイン思考」授業の実施~

不確実な時代を生きるための新たな学び~「デザイン思考」授業の実施~

不確実な時代を生きるための新たな学び~「デザイン思考」授業の実施~

混沌とした時代を生きていく子どもたちに必要な力とは何か。

新しい学びのかたちを目指す取り組みの中、上田高校ではKDDIによる「デザイン思考」の授業が実施されています。今回のプログラムの背景や内容について、長野県教育委員会、長野県上田高等学校の皆さまにお話をうかがいました。

背景と課題

長野県における学びのプラットフォームを構築する

長野県教育委員会では、現在、県内の高校を対象に"学びの改革"、"高校改革"を推進しています。VUCA (ブーカ) (![]() 注1) と言われる時代に、子どもたちには、個人と社会のWell-beingの達成を目指して、生き生きと学び、活動し続け、必要な力を身に付けていってほしいと願っていますが、それには、同一進度・同一教材による管理的で講義中心の"教育"ではなく、子ども自身が自分の頭で考えて行動する力や、問いを立ててそれを協働的に解決する力を養えるような、主体的・協働的・探究的でワクワクするリアルな"学び"が行えるようにしていく必要があると考えています。

注1) と言われる時代に、子どもたちには、個人と社会のWell-beingの達成を目指して、生き生きと学び、活動し続け、必要な力を身に付けていってほしいと願っていますが、それには、同一進度・同一教材による管理的で講義中心の"教育"ではなく、子ども自身が自分の頭で考えて行動する力や、問いを立ててそれを協働的に解決する力を養えるような、主体的・協働的・探究的でワクワクするリアルな"学び"が行えるようにしていく必要があると考えています。

その取り組みの一つとして、2020年8月に長野県教育委員会と長野県立大学、KDDIの三者による包括的連携協定を締結しました。![]() https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/08/04/4582.html

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/08/04/4582.html

長野県上田高校における今回の「デザイン思考」の授業は、我々が2016年から進める県内の"学びのプラットフォーム"づくりの一環として、本年度から長野県教育委員会が文部科学省のWWLコンソーシアム構築支援事業 (![]() 注2) (以下WWL事業) の指定を受け、同校がその拠点校になったことに始まります。三者連携の枠組みの中、KDDIとともに授業を構築することで、県教委や学校だけではできない、何かこれまでにない素晴らしいことができるのではないかと注目しています。

注2) (以下WWL事業) の指定を受け、同校がその拠点校になったことに始まります。三者連携の枠組みの中、KDDIとともに授業を構築することで、県教委や学校だけではできない、何かこれまでにない素晴らしいことができるのではないかと注目しています。

自分の思いを社会に問える人づくり

上田高校は、平成27年からWWL事業の前身であるSGH (スーパーグローバルハイスクール) の指定校として、グローバル人材育成のカリキュラム開発に取り組んできました。現在はWWL事業において、SGHでの実績を生かしながら、"不確実な社会を生きる子どもたちにとって、どのようなスキルが必要なのか、どのようなプロセスを身につけたらよいのか"といった課題に取り組んでおり、WWL事業連携機関としてKDDIの協力を得て実施することになりました。

KDDIには、STEAM教育 (![]() 注3) カリキュラムとして「デザイン思考」やICTに関する授業を実施していただく予定ですが、その中でいちばん期待しているのは、これまでの学校にない視点や考え方、学校の先生たちの持ってない発想を持ち込んでほしいということです。そして、WWL事業の拠点校として、この施策で得られたものを本校から県内の高校教育へと波及させる役割を果たしていきたいと思っています。

注3) カリキュラムとして「デザイン思考」やICTに関する授業を実施していただく予定ですが、その中でいちばん期待しているのは、これまでの学校にない視点や考え方、学校の先生たちの持ってない発想を持ち込んでほしいということです。そして、WWL事業の拠点校として、この施策で得られたものを本校から県内の高校教育へと波及させる役割を果たしていきたいと思っています。

上田高校×KDDIによる取り組み事例

「これからの時代に必要な能力」へと導く「デザイン思考」授業

KDDIによる「デザイン思考」授業概要

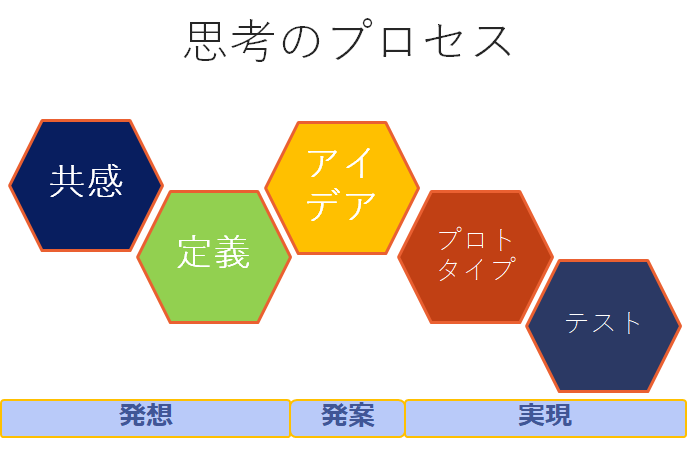

テクノロジーの進化により世界が便利になっていく一方で、私たちのニーズは多様化し、また、その変化も加速しています。社会の状況の予測ができない現在においては、いち早くものごとの「本質的なニーズ」を探り出し、スピーディーに対応する思考が求められています。

上田高校で実施する授業では、生徒たちの時代を生きる対応力を育む一助として、「デザイン思考」と「思考を構築するプロセス」を中心とした学びを提供していきます。

授業は同校の2年生全員が対象。KDDIの地方創生推進部の社員が講師を担当します。2020年9月の時点で、下記の2回の授業が行われています。

1回目: デザイン思考とは何か?なぜ、このような思考が必要かを企業の成功事例などを使って紹介しました。

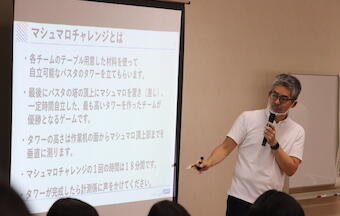

2回目: デザイン思考を体験するためのワークショップを実施。「マシュマロチャレンジ※」と呼ばれる作業をチームで行い、ともに課題を解決していく学びを提供しました。

現実問題と向き合えてこそ、生きる力が強くなる

生徒たちが理想を持ち、夢を語るのは大切なことです。しかし、その一方で現実もあります。自分たちの理想や夢を実現するにはどんな課題があり、それをどう解決すればいいのか。そういった点では、KDDIという企業に理想と現実との折り合いのつけ方を、直接的、間接的に教えていただけるのは大変ありがたいことだと思っています。

今回の「デザイン思考」の授業では、1回目でデザイン思考の概念を学び、2回目の「マシュマロチャレンジ」のワークショップで、その重要性が腹落ちしたという印象がありました。パスタタワーを立てる1度目のチャレンジではなぜうまくできなかったのか。アイデアを出し合い、共感するプロセスはあったのかなど、振り返りの後の休憩時間に誰1人席を立たず、2度目のチャレンジに向けて熱心に話し合う姿を見て、伝えたいことが生徒たちにうまく繋がったなと感じました。

上田周辺は海外の人が多く住む地域です。だからこそ、生徒たちには他者との文化や宗教の違いを面白いと感じられるようになってほしいという思いがあります。今回のワークショップの内容も、自分の思いを伝え、他者の思いを理解する上でも有意義なものだと思います。

生徒たちにとって何が大切かを共に考える

今回のカリキュラムの構築では、KDDIが現場の生徒の反応に合わせて、授業の内容をデザインしてくださっていると感じています。自分たちの気持ちとかけ離れていた授業に生徒たちは食いついてきません。これまでの授業には、その部分をしっかり噛み合わせていただいているという印象があります。

2回目のワークショップで「マシュマロチャレンジ」を提案された時、ゲームのインパクトが強いだけに「楽しかった」という感覚だけで終わってしまうのではないかという懸念がありました。生徒たちはWWL事業のカリキュラムとして、それぞれに自己課題の研究に取り組んでいますから、このワークショップにそれぞれの研究に役立てるプラスアルファがほしいと思い、KDDIと相談の上でワークショップの最後に、互いの課題研究について意見交換する時間を設けました。正直、生徒たちの熱心さは私の想像した以上のものでした。マシュマロチャレンジで情報を共有することの大切さを実感したからこそ、自分のことを伝える、相手のことを聞く大切さを感じたのだと思います。

限られた条件の中でタワーを立てるのは難しい。初めて手にした材料に戸惑いながら組み立てに挑戦。

タワーを立てる時、デザインシンキングのプロセスをちゃんと踏まえていたか。振り返り作業で自分たちの課題を考える。

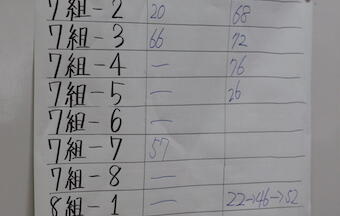

課題意識に気づく前と後で、生徒たちのチャレンジに取り組む姿勢が変わる。多くのチームが1回目の記録を更新。

今後の展望

WWLの取り組みを通して、高校教育に貢献していく

WWL事業は、3年間でコンソーシアム (共同事業体) を構築することを目指していますから、まだまだ取り組まなければいけない授業はたくさんあります。県教委がWWL事業の一環で知事部局と連携し、長野県のSDGsプラットフォームづくりに協力してくれる企業を募ったところ、何十社と手が上がりました。今回のKDDIとの取り組みは、企業連携の中でも非常にうまくいった例としてモデルになるのではないかと思います。

今後も、これまで学校の中にとどまってきた"学び"が、社会に開かれた教育課程となるよう、50年後、100年後の教育の魁となれるようなカリキュラムづくりに努めていきます。子どもたちが成長して自分の意を社会に問う時、前例にこだわらず自分の思いで行動を起こす人、人の多様性を享受しながら自分の幸福だけでなく、人の幸福も考えられる人に育ってくれるよう願っています。

KDDIとの新たな取り組みにも期待

長野県のWWL事業は、上田高校をカリキュラム構築の拠点校、松本県ヶ丘高校を共同実施校として事業を推進していますが、その他に現時点で9つの県内高校が連携校として事業に参加しています。

上田高校に続き、松本県ヶ丘高校でも新たにKDDIとの取り組みがスタートしています。学校の授業での"学び"とはひと味違う視点を提供していただきながら、生徒たちに自分で学び取っていく力を養ってほしいと考えています。

また、これとは別に、KDDIの持つ技術やノウハウを活用した取り組みを県内の高校に募集したところ11校から応募があり、そのうちの3校の企画が採択され、すでに取り組みも始まっています。かなり速いスピードで作業が進められていて、各校でどのような成果が見られるか楽しみです。