- KDDIホーム

企業情報

企業情報  地域共創 (Te to Te)

地域共創 (Te to Te)  地域共創の取り組み事例

地域共創の取り組み事例  岩手県立大学での5Gを活用したオンライン授業~5Gで広がる大学教育の可能性~

岩手県立大学での5Gを活用したオンライン授業~5Gで広がる大学教育の可能性~

岩手県立大学での5Gを活用したオンライン授業~5Gで広がる大学教育の可能性~

岩手県立大学とKDDIは、2019年に地域産業の高度化に向けた教育包括協定を締結し、イノベーション人材、起業家人材育成の取り組みを行なっています。2021年1月、5G基地局が大学構内に設置され、これを使った高精細で低遅延な環境でのオンライン講義を実施しました。今回は、大学とKDDIが連携して進める取り組みと、2月に実施した「起業論」の授業について、同大学の堀川教授にお話をうかがいました。

背景と課題

地方大学でのアントレプレナー教育にどう取り組むか

堀川 三好さま

企業と大学の連携というと研究事例が多いのですが、KDDIとの教育包括協定は人材育成、とくにアントレプレナー教育 (起業家人材、イノベーションを創出する人材の育成) に力を入れた取り組みになっています。

世界における日本のアントレプレナー教育の遅れについては、文科省も含め、国も危機感を抱いている問題で、大学にも早い段階からカリキュラムに組み込むことが求められてきました。やはり経済に新しい新陳代謝を起こすために、ベンチャー企業はとても重要な位置付けにあるわけです。

しかし、どの大学でも「起業論」のような授業を行ってはいても、大学教師には企業経験を持たない者が多く、学生たちにアントレプレナーを知識として理解させることはできても、実務経験を併用しながら説得力のある講義ができる者は少ないというのが現状です。そのため、現在では企業様や関連団体様など、多方面の方々と連携しながら学生の学力を伸ばしていくことが基本スタンスになっています。

また、地方大学についていえば、教育の質自体は首都圏とさほど違いがないものの、企業さんと連携する場合に首都圏から遠いことがどうしてもネックになってしまいます。こうした課題を、5Gをはじめとしたネットワークの活用やコラボレーションの仕方などで解決できるよう、KDDIと一緒に2年間取り組んでいるところです。

起業家マインドを育てる流れを作る

教育包括協定の締結後、これまでに2月の「起業論」を含めて下記の5つの授業が行われています。

- 2019年7月: システムデザイン論

- 2019年9月: アジャイル開発コーチング

- 2020年7月: システムデザイン論 (オンライン)

- 2021年1月: グローバル理解入門 (オンライン)

- 2021年2月: 起業論 (オンライン)

実は、協定を締結した当時、当大学は文科省の「enPiT (注)」に採択されており、イノベーション人材育成を企業様と大学が力を合わせてやっていこうというコンセプトに取り組んでいたときでもありました。KDDIには5GやIoTビジネス創出を支援する「KDDI DIGITAL GATE」という組織があり、アジャイル開発やデザイン思考などの分野を得意としていたため、「enPiT」の取り組みもスムーズに進めることができたと思っています。

今回の「起業論」の授業に関しては、当大学でこれまで行ってきた内容を大きく見直し、KDDIと一緒に1年かけて準備してきました。

企業の方々に講義に入っていただくと、学生たちも「なんのために勉強するのか」という位置付けがわかりやすく、将来的に自分のモチベーションを高める時にも役立つため、2年生の後期のカリキュラムとしてこの「起業論」を用意しています。

最終的には、イノベーション人材育成のカリキュラムから「起業論」という流れでアントレプレナー教育に結びつけ、起業家マインドを持った人材が世に出ていく流れを作れるようになればと思っています。

岩手県立大学×KDDIによる取り組み事例

岩手県立大学における5Gを使った「起業論」オンライン授業

<イベント概要>

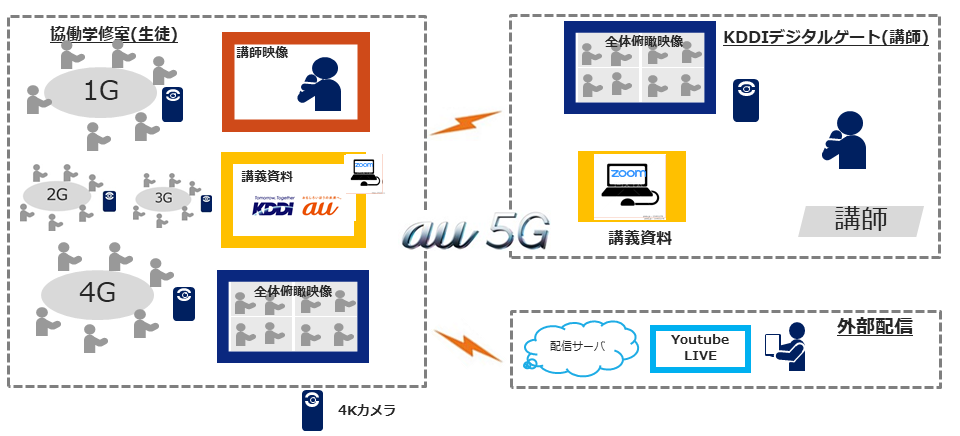

「起業論」の授業は、既存のビジネスモデルにとらわれず、新たなビジネスを創出する人材の育成を目指し、学生たちの将来のキャリアの選択肢として「起業」を提示し、その基礎知識の学習と演習を行うというものです。2021年1月に岩手県立大学の構内に5G基地局が設置されたことを受け、下記日程で集中講義 (全4日、15コマ) を実施しました。このうち、2月15日・16日の両日は、岩手県立大学の滝沢キャンパスと東京の「KDDI DIGITAL GATE」を5Gでつなぎ、高精細で低遅延な環境でのオンライン講義を行いました (イメージ図参照)。

日程と実施内容

2月10日

ガイダンス&イントロダクション

TGA (Tohoku Growth ACCELERATOR 地方最大級のスタートアップイベント) のスタートアップ企業によるピッチ視聴

2月12日

ビジネス基礎 (起業とは何か、法律・会社創立のやり方)

2月15日

事業構想と収支計画 (講義と演習)

ビジネスプラン構築演習

2月16日

発表会、まとめとふりかえり

<5G環境下での授業イメージ図>

<5Gを活用したオンライン授業風景>

学生たちは7人1チームで島を作り、各島ごとに4Kカメラと4Kテレビを設置し、またそれぞれのノートパソコンから5G経由でZoomにアクセス。東京の「KDDI DIGITAL GATE」にいる講師 (KDDI地方創生全体統括 松野) とも5Gでつながり、資料を共有しながら講義を受けたり、ディスカッションを行ったりした。中央の大画面モニターには、講師の顔や資料が映し出される。一方、「KDDI DIGITAL GATE」のモニター上では、各チームの学生たちの様子がリアルに確認できる。

5Gだからこそできることがある

今回の授業で使ったのは100人まで収容できる教室で、グループワークでもよく使われています。ただ、今までは30人がZoomに接続すると大学のWi-Fiがいっぱいになり、通信が遅くて固まってしまう状況でした。5Gが設置され、大容量で演習ができる環境になったことで、遠隔授業でありながらZoomで資料を共有し、学生は自分の発表を自分のパソコンで行い、東京の松野さんとインタラクティブな会話ができるようになりました。

また、5Gで高精細な画像がリアルタイムに映し出されることで、教師は遠隔で話をしながらも学生の表情や仕草、動作など、反応を確認することができます。授業を進めていく上で、これはとても大きいメリットだと感じます。

今後の展望

大学教育のパラダイムシフトが起ころうとしている

コロナ禍によって、大学で「遠隔講義をどう立ち上げるのか」が議論され、オンライン授業が行われるようになりました。そして、時間が経つうちに、従来の大学の授業をオンラインでやるだけではあまり効果はないけれど、オンデマンドで「自己調整学習」すると教育効果が高まることに気づき始めたように思います。

5Gの設置により高速大容量、多接続のネットワークが可能な環境下で教育ができるようになると、非常にフレキシブルな教育が実現できるようになります。本当に今、大学教育のパラダイムシフトが起ころうとしているタイミングで、教育方法を一から再設計するくらいの気持ちで臨まなければいけないと感じています。

今までのような90分で1コマという授業も「自己調整学習」によって変わるかもしれません。自分のペースで学習し、わからないところは教師やティーチイングアシスタントに教えてもらう。そして、グループワークの時だけ集まって対面授業を行うといった学習スタイルも考えられます。また、デジタルで履歴が残ることを活用して、一人ひとりの習熟度の管理やAI活用、データ分析なども行われるようなるでしょう。

そうなると、もはや年次ごとに分けられたカリキュラムもフラットになり、1年生でも理解できている学生は4年生の専門科目、大学院の授業まで取れる方向になるのではないかと思っています。

ただ、「自己調整学習」に関しては、教師と学生両方のスキルアップが必要だと言われています。先生がたには今までの教育が身についているところがありますし、学生にとってもこの学習スタイルはなかなか難しいところがあります。そういう意味で、大学での情報リテラシー教育も必要になるため、我々も一生懸命検討を進めているところです。

大学とKDDIが連携し、地域課題を解決するハブ的な役割になる

当大学では、様々な企業様と連携していますが、部分的に協力していただくことがほとんどで、KDDIのように大きいコンセプトから参画し、包括的に取り組んでいる企業様は他にありません。

アジャイル開発やデザイン思考といった、イノベーション人材育成に関わる技術というのは、KDDIにかなりのノウハウがあり、色々と提供していただきながら、一緒に学生たちをサポートしていきたいと思っています。また、当大学には看護学部や社会福祉学部など、医療系・福祉系の学部があり、コロナ禍の現在は現場での実習関係がなかなか難しい状態です。そういう場面でも、5GやVRのような技術を組み合わせ、できるだけ教育機会を逃さずに効率的に学べる仕組みなども考えていきたいところです。

そして、長期的な視点では、地域企業様とKDDIの持っているスタートアップ企業様をうまく連携することで、地域課題を解決する仕組みづくりにも取り組んでいきたいと思います。KDDIには支援しているスタートアップがたくさんありますし、当大学は地域の企業様とかなり強いネットワークを持っています。お互いが連携することで地域企業様とスタートアップ企業様をつなぎ合わせるハブ的な役割を担えるのではないかと考えています。