- KDDIホーム

企業情報

企業情報  地域共創 (Te to Te)

地域共創 (Te to Te)  地域共創の取り組み事例

地域共創の取り組み事例  探究的な学びによる、特色ある学校づくり~KDDIと県内高校による「学校×KDDI共創プロジェクト」~

探究的な学びによる、特色ある学校づくり~KDDIと県内高校による「学校×KDDI共創プロジェクト」~

探究的な学びによる、特色ある学校づくり~KDDIと県内高校による「学校×KDDI共創プロジェクト」~

2020年8月、長野県教育委員会、長野県立大学、KDDIは、地域の将来を創るICTや起業を担う人の育成を目的とした包括的連携協定を締結しました。

その取り組みの一環として、KDDIと県内高校の連携企画「学校×KDDI共創プロジェクト」を立ち上げました。

本企画は、高校単独では実施が難しい「特色ある取組」を募集し、KDDIとの連携・共創によって実現を目指す取り組みで、今回実際に採択された県内高校とKDDIや地域のパートナー企業様の取り組みをご紹介させていただきます。

須坂高等学校×KDDIによる取り組み事例

須坂高校の誇り「龍」を、プロジェクションマッピングで出現させる

本校には、毎年文化祭 (りんどう祭) において、木製の龍の立像を作って建立するイベントがあります。須坂生にとっての「龍」とは、未来の自分を励ましてくれる誇りのような存在です。例えば10年後にある困難にぶつかった時、自分を励ましてくれるのが「龍」なのです。これまで65回続いてきた文化祭の龍の建立は、須坂生としての精神を3年生から下級生へと引き継ぐ大事な機会となっていました。

しかし、2020年度は新型コロナウイルスの影響でイベントを諦めざるをえなくなりました。何かこれに代わる方法はないかと考えていた時に、同窓生からプロジェクションマッピングというアイデアが出てきたのです。

ちょうど同時期に県の教育委員会から、「学校×KDDI共創プロジェクト」の公募の話があったため、教職員と相談して応募した結果、KDDIとの共創に取り組む1校として採択されました。

本多健一校長

毎年文化祭で披露される「龍」のオブジェ。製作に8ヶ月、高さ20メートルの龍が立ち上がった姿は壮観。

生徒たちに、真の共創を学んでほしい

私は本プロジェクトを行うことで、生徒たちに、企業・教育委員会・生徒同士が様々な組み合わせでプロジェクトを進める"真の共創"を学んでほしいと考えていました。今回の企画はKDDIのサポートを得て映像作品を制作するというものですが、ただ映像を作るだけでは共創の意味がありません。

そこで、提案の採択後、生徒会長の青木綾哉さんに声を掛け、「龍」を1つの舞台芸術にしてはどうかと提案しました。映像にストーリーを付け、音楽・ナレーション・実写・舞台効果を組み合わせる。これによって、色々なチームが共創し、一つの作品を創り上げることを目標としたのです。

プロジェクションマッピング+実写による作品制作「幻龍プロジェクト」

幻龍プロジェクト イベント概要

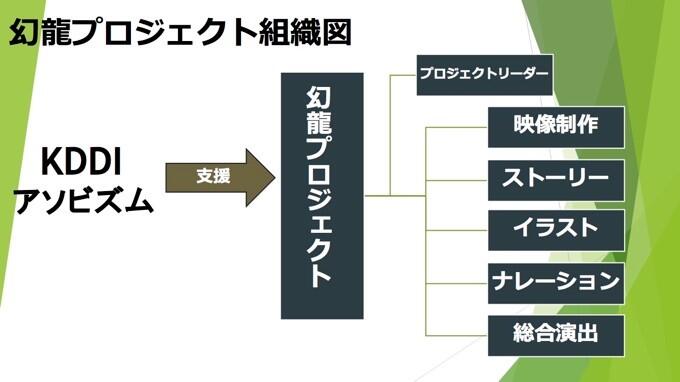

長野県須坂高等学校の1、2年生が、コロナ禍で断念した文化祭での「龍」の建立に代わり、映像で「龍」を制作したプロジェクト。今回制作した「龍」には卒業する3年生に対する感謝の気持ちと、「これからは我々が学校を引っ張って行きます」という決意の気持ちを込めた。本企画はKDDIとの共創で実施し、プロジェクションマッピングの製作指導は長野市に拠点を構える株式会社アソビズムのサポートを受けつつ、同校生徒が制作。

企業側 (KDDI、アソビズム) は、プロジェクションマッピングに必要な機材の調達、技術的な支援のほか、プロジェクト推進のためのサポートを行った。

3月1日の「昇竜会」で、大体育館の中をプロジェクションマッピングの龍が駆け抜けた。

新たな挑戦から様々な学びを得る

コロナ禍で「龍」の制作が進められない中、3年生の皆さんが「来年、下級生が龍を作れるように」と、見本となる龍の一部を作り、僕たちに残してくれました。そんな先輩方の気持ちや、須坂高校を今まで引っ張ってきてくださったことに感謝を伝えたいという想いがありました。

校長先生から共創プロジェクトの話をうかがった時は、とにかくびっくりしました。これまで、企業の方と一緒に何かをしたことも、プロジェクションマッピングを制作したことも無かったからです。ただ、3年生に感謝を伝えるには、やはり「龍」を作るべきだと感じましたし、こうした機会をいただけるのならやってみたいと思いました。

今回のプロジェクトを通して、僕自身、スケジュールの管理や、リーダーとしての心構えなど、いろいろなことを学ばせていただきました。

作品の制作にはたくさんの人が関わっているので、思うようにいかないこともありました。しかし、たくさん居るからこそ、いい作品をつくる事ができることも学びました。正直、ただ「楽しかったね」の一言で片付けられるような体験ではありませんでしたが、それも含め貴重な体験をさせていただいたと思っています。

「幻龍プロジェクト」の各部門から集まってくれた生徒たち。学年やクラスの垣根を超えて1つの目標に取り組んだ。

映像制作を担当した数学研究部のメンバー。「自分が思っているだけでは、周囲の人に伝わらない。そのことに気づいてからは、自分たちから話しかけて、相手とイメージを擦り合わせながら作業を進めるようになりました」。

映像のストーリーを担当した文学部のメンバー。「普段自分で書く小説は自分の好きにできますが、今回はみんなで目指しているものを総合的に考える必要がありました。チームで取り組む大切さがわかり、成長したと思います」。

スモークや照明、会場づくりまで、総合演出の守備範囲は広い。「私たちには五感で楽しんでもらいたいというテーマがあって、それを実現するには多くの課題がありました。壁にぶつかった時には意見を出し合い、私たちはどうしたいのかを話し合って決めました」。

ナレーションは放送部を中心に担当。「映像を言語化するのが難しく、他の部門とのイメージ共有に苦労しました。でも、映像が見えたあたりからみんなの思いがギュッと1つになったと感じました。いろいろな編集方法を知って、前よりも編集が楽しくなりました」。

写真左の村田さんは龍の声を演じた。「僕自身3年生と関わりが深く、思い入れが強かったと思います。昇竜会を終えてようやく届けられたという感じ」。写真右の市川さんは、作品の冒頭のナレーションを担当。「プレッシャーはありましたが、先輩方に応援していただいて、僕なりに頑張りました」。

生徒たちの「自主自律」の姿に成長を実感

このプロジェクトを通して、僕が生徒たちに感じて欲しかったことが2つあります。1つは自分だけでなく周りと支え合うことの大切さ。そして、もう1つが、物事は計画性を持って進めることでした。本校には「自主自律 (自立)」という言葉があるのですが、このプロジェクトを生徒主体で進めていく中で、リーダーの青木さんをはじめ、参加している生徒たちみんなに迷いがあったと思います。ただ、途中までは僕のところに相談に来ていた生徒たちが、最後の頃には自分たちで「これをやった方がいい」「これはダメだね」と自発的にどんどん作業を進められるまでに成長していて感動しました。

KDDIとアソビズムは、とにかく生徒をやりたい方向に伸ばしてくださった印象があります。僕は生徒たちに「こうあるべきじゃない?」と課題をどんどんぶつける役割で、KDDIは生徒たちの仲間になって、彼らの思っていることに対するリスクもリターンも含めて話す役割を担ってくださったと思います。そういう意味で生徒を大事に、成長させようという気持ちで接してくださっていると感じました。本当にありがたい経験でした。

企業との共創だからこそできる、深い学びがある

高校生のうちは、大人と関わる機会はそれほど多くはありません。9割がたの生徒は学校と家の往復がほとんどでしょう。そのような中で、実際に社会で仕事をしていて、キャリアのある大人の方たちから、仕事の進め方や段取りの仕方などを教えていただいたことや、自分の考えに直接アドバイスを頂いたことは、生徒たちにとって生きた社会経験だったと思います。もちろん私たち教員も話はしますが、生徒にとっては身内の感覚で、たとえ同じ内容であっても、企業の方から言われるととても新鮮に聞こえますから。

また、今回のように、プロジェクションマッピングの映像を制作するという経験は、通常の高校生活ではあり得ないことです。KDDIやアソビズムから本格的なアドバイスを直にしてもらえるのは、教員側にも安心感がありました。KDDIとアソビズムに関わっていただいたことで、生徒たちはより深い学びを得られたと思っています。

今後の展望

コロナ禍にあって、人と人とのつながりが作りづらくなっている状況で、今回の共創プロジェクトがなかったら、生徒たちは、人とのつながり方や信頼の勝ちとり方を学ぶことができなかったかもしれません。半年の間に彼らなりに悩んだりもしたと思いますが、KDDIは生徒たちの歩調に合わせて根気強くお付き合いくださったと思っています。

今回のものづくりを通して、生徒たちは特に人間関係の難しさを学んだのではないでしょうか。高校時代は過渡期ですから、ここで完成する必要はありませんが、それでも人と共創し、より良いものを求める姿勢は身につけることができたと思っています。

私は、教育とは変化するものであり、変化し続けることが教育の普遍の姿だと思っています。今後の教育には、デジタルに限らず、様々な科学技術が必要とされるようになるでしょう。ただし、忘れてはいけないのは、技術は道具であって、本当の目的はそれを使ってより豊かな学びの環境を作ることだということです。今回の共創プロジェクトも、その1つと言えるかもしれません。KDDIとの共創ということで、当初は技術と道具という部分に大きな期待をしていましたが、実際にはそれ以上の、もっと大切なものを生徒たちにたくさん教えていただいたと思います。

松本県ヶ丘高等学校×KDDIによる取り組み事例

企業で行われている手法や取組みを取り入れたリアルな探究活動の共創

<取り組み>

松本県ヶ丘高校の探究科では、日ごろの授業で自ら課題を設定し、研究する探究活動やフィールドワーク等の体験学習を行っています。

昨今ではインターネットやSNSの普及により、あらゆる情報が溢れており、探究活動においても、情報・データに対してどのように向き合うべきかが課題となっています。

今回学校と連携し、探究科1年生 計81人に向けて「あふれる情報との付き合い方~企業で行われているリアル探究活動の実態」をテーマにした授業を、対面と一部オンラインで開催しました。

授業では、Twitterで拡散された情報の信憑性や、自分でも気づかないうちに見たい情報だけに接してしまうリスク (フィルターバブル) について考えました。また、KDDIが顧客満足度向上のために取り組んでいるプロジェクトを紹介するなど、具体的な事例とともに企業での情報・データの向き合い方についてお話しました。

さらには、生徒が自らテーマ設定して進めている「探究計画書」を題材にして、企業で行われている課題解決の方法と照らし合わせながら、課題の気づき方やテーマ設定の考え方、解決に向けた取り組み方法、情報の収集方法などについてのアドバイスを行いました。真因分析の方法として「なぜなぜ分析」も紹介し、生徒の関心を集めました。

聴講した生徒からは「大人になっても探究活動には終わりがなく今後の人生についてくるものだとわかった」「今取り組んでいる探究活動は、社会でも役立つことを知り励みになった」などのコメントが寄せられ、有意義な授業となりました。

KDDI社員より、企業における「情報・データ」の向き合い方について講義を実施

現地でプロジェクトに参画した、KDDI地方創生推進部 能戸 智也

諏訪実業高等学校×KDDIによる取り組み事例

ICTを活用し、3密を回避しながら安全・安心な「諏実タウン」を共創

<取り組み>

諏訪実業高校では毎年、商業科・会計情報科が運営する販売実習「諏実ショッパーズ」や長野県下唯一の服飾科が運営する「ファッションショー」などの、生徒の学びの成果を披露するイベントである「諏実タウン」を実施しております。

今年度は、コロナ禍の影響で2つのイベントの開催も危ぶまれていましたが、生徒からの自発的な創意工夫により安心・安全な開催を願う要望に賛同し、ICTを活用した新たな「諏実タウン」「ファッションショー」の企画を立ち上げました。

イベント開催にあたり、生徒が自ら考えた感染防止策を実行に移せるよう、KDDI社員のICTの知見を活かし、先生や生徒とともにブラッシュアップを重ねて開催しました。

販売実習を行う「諏実ショッパーズ」では、校内各所に定点カメラを設置し混雑監視や密を避ける一方通行の実施、非接触で販売を行うauPAYの導入など、今までにない新たな試みを実現しました。

また高校小体育館で行われた「ファッションショー」では、生徒によりYouTubeでの生配信を実施。会場に来られなかった約300名の家族や友人にファッションショーの様子を視聴していただきました。感染対策を万全に行った結果、密を避けつつ、昨年並みの来場者に訪問いただくことができました。YouTube生配信の技術は生徒に受け継がれ、その後のショーでは生徒だけで中継できるようになっています。

KDDI社員のサポートの元、ファッションショーをYouTube生配信している様子

校内の監視カメラによる混雑監視の様子

松本深志高等学校×KDDIによる取り組み事例

生徒主体の学校ホームページ刷新プロジェクト、情報デザインの視点による課題解決学習の共創

<取り組み>

松本深志高校では、学校の様々な教育活動を校外・校内で共有するための効果的な「情報発信」が課題となっており、生徒会・生徒有志からも学校ホームページを改善したいという要望があがっていたが技術的な課題で頓挫していたとのこと。

そうした中、コロナ禍で学校ホームページの重要性がますます高まったことを背景に、有志生徒が手を挙げ、情報デザインの学びを取り入れた学校ホームページのリニューアルプロジェクトが立ち上がり、KDDIも参画することとなりました。毎週のように行われた定例会では、「そもそもなぜホームページをリニューアルするのか」という問いから深堀を行うなど、問題や目的について整理するデザイン思考の考え方も取り入れました。

また同校のOBが勤務するデザイン会社「エイブルデザイン」社の協力も得ながら、学校の伝統と理念に沿ったコンセプトの見直しや制作工程のサポートを実施しました。

KDDIからは、自社のオウンドメディアのリニューアルプロジェクト経験がある実担当者からターゲット (視聴者) の考え方や情報の見せ方の創意工夫などの説明や、ビジネスの現場で行っている課題解決・業務改善の手法を取り入れたアドバイスを行いました。

当初は生徒3人の発起人から始まったプロジェクトは、情報発信を継続していく意義に賛同したたくさんの1年生も加わり、ホームページの管理運営ができるガイドライン策定や仕組みづくり、人を巻き込んでいく難しさと重要性など、幅広い学びの機会をサポートし、完成まで伴走支援しました。

完成に漕ぎつけたメンバーからは、「リニューアルしたホームページを見た中学生が「深志高校に行きたい」と思ってもらえる出来栄えになった」、「深志らしさを内外に発信していきたい」と期待を高めていました。

毎週実施された定例会の様子

プロジェクトに参加した生徒たち