- KDDIホーム

企業情報

企業情報  地域共創 (Te to Te)

地域共創 (Te to Te)  地域共創の取り組み事例

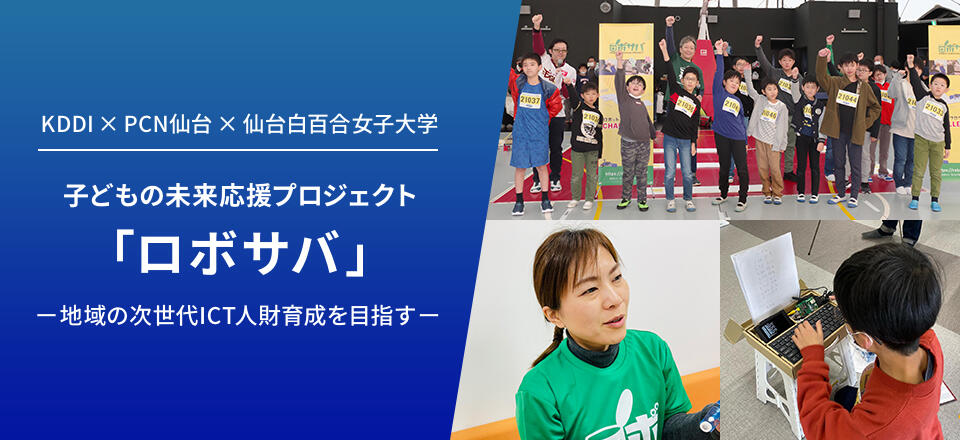

地域共創の取り組み事例  プログラミングを通じて地域の人財育成の裾野を広げる~子どもの未来応援プロジェクト「ロボサバ」~

プログラミングを通じて地域の人財育成の裾野を広げる~子どもの未来応援プロジェクト「ロボサバ」~

プログラミングを通じて地域の人財育成の裾野を広げる~子どもの未来応援プロジェクト「ロボサバ」~

KDDIでは、次世代のICT人財育成に向け、地域の方々と連携した様々な取り組みを行っています。その一つとして、現在、宮城県仙台市で進めているのが、クリエイティブな学び体験で未来を生きる子どもたちを応援する「ロボサバ (ロボットサバイバル)」プロジェクトです。子どもたちにもっと身近にICTを感じてもらうため、仙台で子どもたちを対象にプログラミングに楽しく触れるイベントなどを実施しているPCN仙台と協力。「ロボサバ」の企画から参加し、一緒にプロジェクトを推進しています。今回は、PCN仙台の代表を務める阿部美貴さまと、「ロボサバ」の運営をサポートするパートナーである仙台白百合女子大学の大久保剛准教授、熊谷健二准教授、そして、同校学生の伊藤鈴華さんにお話を伺いました。

背景と課題

プログラミングを気軽に体験できる環境を提供する

私たちPCN仙台は、7年前から小学生を中心に、楽しくプログラミングに触れる場の提供を行っています。プログラミングコンテストやワークショップなどのイベントを実施してきましたが、その中で「子どもたちの目標となる場が少ない」という課題を抱えていました。せっかくプログラミングに興味を持っても、やりたいと思った時にできないのは大きな機会損失です。そこで、プログラミングを手軽に体験でき、1年間に何度でも挑戦できる目標の場として、「ロボサバ」プロジェクトを立ち上げることにしました。

「ロボサバ」は、1回のイベントで終わるようなものではなく、継続して学びと体験、そして挑戦の場を提供していきます。ロボット作りから、プログラミングの基本を学んで大会に出場するところまでであれば、およそ2カ月という短期間で実施することが可能です。一般的なプログラミングスクールに半年~1年と通い続けるには、保護者のご理解が必要ですが、プログラミング経験のない保護者に、いきなり長期間のスクールに通うことをご承諾いただくのは大変です。しかし、「ロボサバ」の場合は、実際にプログラミングを体験してワクワクしたら次のステップに進んでもいいですし、興味が持てなければそこでやめてもいいのです。この気楽さも「ロボサバ」の魅力の1つだと思います。

KDDIの協力で参加できる子どもが増える

阿部美貴さま

子どもを対象としたイベントの場合、保護者のご承諾を得られないと子どもは参加できません。KDDIに協力いただくことで、まず、保護者の方々が安心感を抱かれます。おそらく、その影響で、本来なら参加できなかった子どもも参加できているのではないでしょうか。

この「ロボサバ」プロジェクトに企画から参加していただき、企業という立場から助言をいただいたり、仙台白百合女子大学様のような協力者をつなげてくださったことにも感謝しています。

PCN仙台×仙台白百合女子大学×KDDIによる取り組み事例

クリエイティブな学び体験で未来を生きる子どもたちを応援!

「ロボサバ (ロボットサバイバル)」

<取り組みの概要>

「ロボサバ」は、小中学生を対象にクリエイティブな学び体験をサポートする、こどもの未来応援プロジェクト。自分でロボットを作り、プログラミングを学び、完成したロボットを使って競い合い、そこで成功・失敗体験を得ながらICTを学び続けてもらうことを目指している。

今後は、子どもたちにICTがどのように実生活に活かされているかを体験してもらえるよう、子ども自身の作ったプログラムで実際に機器の運転を試してみる「プログラムツアー」なども実施していく予定だ。

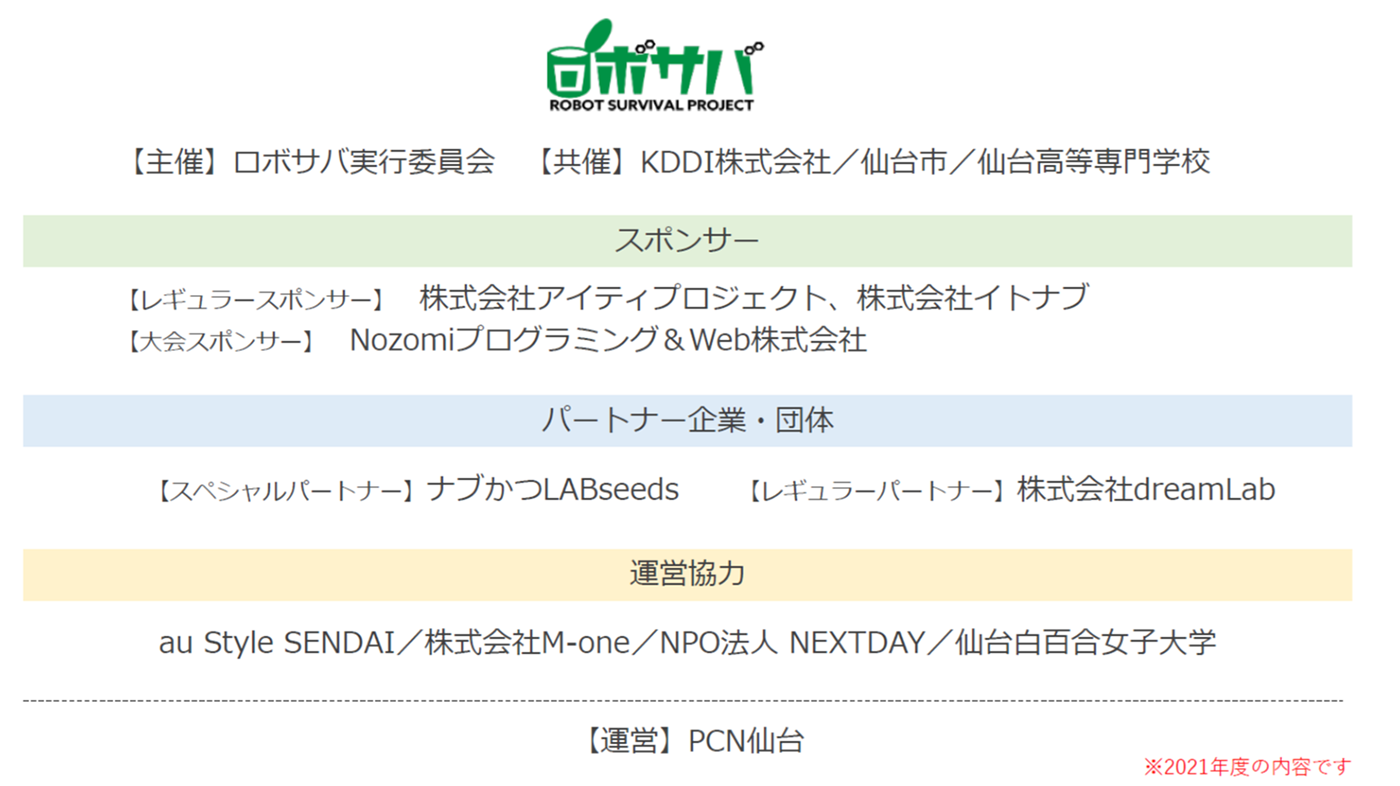

【プロジェクト構成図】

KDDIは、PCN仙台様が主催・運営する「ロボサバ」の活動を多面的に支援。今回、取材にご協力いただいた仙台白百合女子大学様は、学生さんが「ロボサバ」の運営スタッフや審判として参加し、子どもたちを応援している。

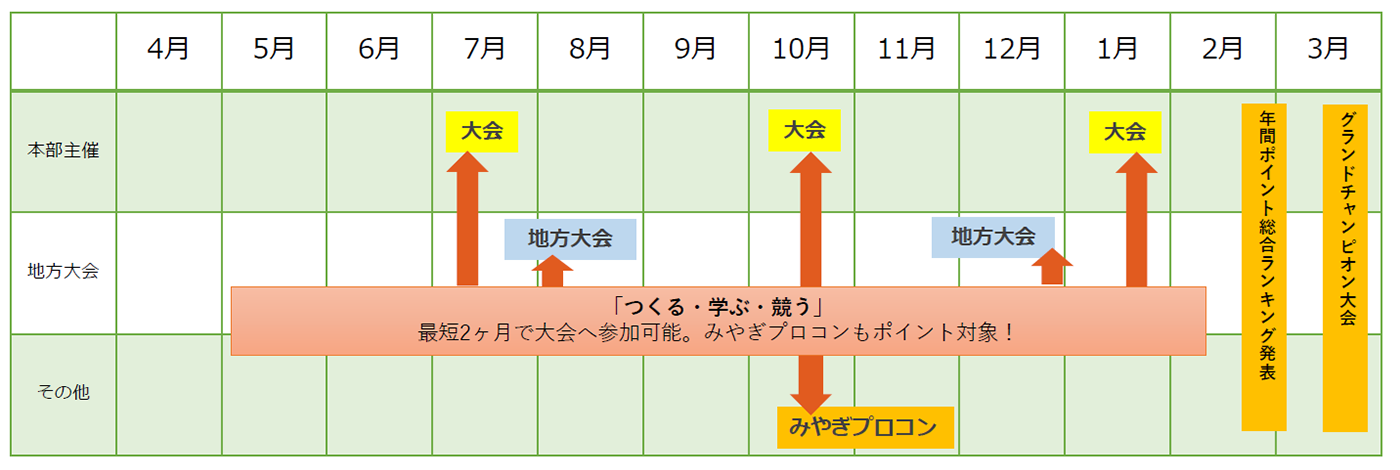

■年間スケジュール

最短2カ月でロボットづくりやプログラミングの基礎を学ぶことができ、その成果をロボット競技大会で腕試しできる。子どもたちが何度もチャレンジできるよう、ロボット競技大会は年に複数開催される。2022年度は本部主催大会のほか、パートナーや協力団体が実施するロボサバ公認の地方大会が数多く開催される。(詳しい日程や大会レギュレーションは、今後HPで発表される)

大会で課題をクリアするとポイントを獲得でき、ロボサバ会員に登録している参加者は年間ランキングに反映される。ポイントは大会獲得ポイントのほか、連携イベントの「![]() みやぎプロコン」への応募や受賞ポイントも加算対象となる。そして、総合ポイント数上位数名が年度末3月に実施されるグランドチャンピオン大会へと進み、年間チャンピオンが決まる。ロボットプログラミング競技だけでなく、学んだことを活かし発表できる場所を年間通して提供する。

みやぎプロコン」への応募や受賞ポイントも加算対象となる。そして、総合ポイント数上位数名が年度末3月に実施されるグランドチャンピオン大会へと進み、年間チャンピオンが決まる。ロボットプログラミング競技だけでなく、学んだことを活かし発表できる場所を年間通して提供する。

【ロボサバ年間スケジュール (2022年度予定)】

「ロボサバ」の大会は、本部主催の大会だけでも年数回実施される。参加者は地方大会やみやぎプロコンにも出場でき、ポイントを獲得しながら年度末のグランドチャンピオン大会を目指す。

「ロボサバ」を学生たちの社会体験の場に

大久保 剛さま

大学の"知"を外に向けて出していこうというのは、今の時代の流れとなっています。本学も地域にどのように貢献できるのかを考えてきました。そんな時にKDDIからPCN仙台様の取り組みをご紹介いただきました。本学には小学校の教員を養成する学科があります。現在、小学校ではプログラミング教育が必修となっていることから、将来学校の先生になる学生たちが、今のうちにプログラミング教育の現場に関わり、経験を積むことができればという思いで、PCN仙台様の活動に参加させていただくようになりました。そして、「ロボサバ」にサポーターとして参加するにあたり、令和4年度からは正式なサークルとして活動することになりました。

今回のように学部や学科・学年を超えた学生たちが、協力して学外のプロジェクトに貢献するというのは、本学として新しい試みです。学生たちはやりたいという気持ちを持って集まっていますから、PCN仙台様・KDDIと連携し、学生がうまく地域と馴染んでいくことができるよう、私たち教員も裏方として力を注ぎたいと思っています。小さな一歩かもしれませんが、着実に進んでいくことができるよう応援しています。

ICT女子として、地域で活躍する人財になってほしい

熊谷健二さま

今回のサークル発足は、私が担当するゼミでプログラミング教室を開いたことがきっかけとなりました。以前は私のゼミを希望する学生は少数だったのですが、2020年度から始まった小学校のプログラミング教育の必修化や、新型コロナウイルスの影響によって、デジタルの重要性が認識されるようになり、私のゼミを希望してくれる学生が徐々に増えてきたのです。その後ゼミでの学習の中で、外部の小学生にプログラミング教室を開こうと学生たちと話し合いを進め、2021年の10月に小学4~6年生とその保護者を対象にロボットとドローン、AIを用いたプログラミング教室を実施することができました。そして、その頃に「ロボサバ」サポーターのお話があり、このような活動に興味のある学生は他の学科にもいるのではないかと考え、ゼミの活動をサークル化し、全学的な取り組みとすることになったのです。サークル発足前から「ロボサバ」にも少し関わらせていただきましたが、サークルとして本格的な活動も始まり、これからもっとサポートを推進していければと思っています。

プログラミングというと敬遠する学生も多いのですが、今は女子もICTの分野で活躍する時代です。ぜひ、この分野で活躍し、将来会社を興すような人財に成長してほしいと願っています。まずは「ロボサバ」のような活動を学内で広め、楽しみながら経験をし、そこで得たものを地域の方々に広めていってほしいと思っています。

「ロボサバ」で子どもたちにワクワクを届ける立場になりたい

伊藤鈴華さん

私自身プログラミングやゲームに興味があり、熊谷先生のゼミに参加しました。PCN仙台様の「ロボサバ」を見学させていただき、子どもたちにとって素晴らしい機会だと感じました。子どもたちが自分の力でプログラムを組み、試してダメでもすぐにやり直して挑戦するという姿を見て、自分から挑戦する力を身につけられる場になっていると感じました。そして、子どもたちにワクワクを届ける立場として「ロボサバ」に協力させていただきたいという思いが強くなりました。

熊谷先生からサークル発足について声をかけていただいたのは、ちょうどその頃でした。まだ発足したばかりですが、自分1人で勉強するよりも同じようにプログラミングに興味を持つ人たちと勉強するほうが楽しいですし、プログラミングの趣味を趣味のまま終わらせず、学んだ知識を活かして地域の方に教えたりする機会をたくさん作っていければと思っています。「ロボサバ」をはじめ地域貢献につなげられる場所で、私たちの力を活かすことができればうれしいです。

今後の展望

子どもたちの未来を生き抜く力を応援する

「ロボサバ」のスタートから1年が経ち、参加してくれた子どもたちを見ていると、「一度ダメでも次がある」と、積極的に前に出てくる子が増えたと感じます。また、自分の意思を人に伝える力がつき、成長が見られるなとも思っています。

そして、周囲にも変化がありました。プログラミングというとオタクというイメージを抱いている保護者の方もいますが、「ロボサバ」を体験したことでイメージが変わり、「いろんな発想ができるのですね」と、良い反応をいただいています。その他にもScratch (スクラッチ) などビジュアルプログラミング (注) を扱うプログラミングスクールの生徒さんが「ロボサバ」に参加し、電子工作やIoT、センサー系のプログラミングに興味を持つようになったのも良い効果だと実感しています。

私たちPCN仙台では、「ロボサバ」を子どもたちのキャリア教育にもつなげたいと考え、簡単なゲーム要素を使いながら、お金や経済の仕組みを学んでいくというコンテンツも提供していく予定です。将来のためにこうしたことも子どもの時から学んでいくことは大切だと考えているからです。

「ロボサバ」の正式名称は「ロボットサバイバル」です。私たちは子どもたちが未来を生き抜く力をつけていくことを応援しています。未来に活躍するイノベーション人財を育てるには、まず、私たちが対象としているような小中学生の時に、どのくらいワクワクするような体験をしてきたかが非常に重要な意味を持ってきます。そのためにも活動は継続していき、地域の人財育成につながる裾野をKDDIと一緒に広げていくことができたらと思っています。

2022年2月、仙台市内の会場にて第4回チャレンジング大会を開催。子どもたちは真剣に、根気強く与えられたミッションの遂行にチャレンジした。

つながりを大切に、活動をさらに広げていく

昨年はコロナで大会の延期なども余儀なくされましたが、今年度からは活動の横展開も図っていく予定です。例えば、いろいろな地域で「ロボサバ」を開催し、家族と一緒に観光しながら他の地域の大会に参加できるようになれば、その地域を盛り上げるきっかけになったり、子ども同士が交流したりするかもしれません。「ロボサバ」によって多くの人たちが地域を往来することも地域貢献の一つになると考えています。

また、各所の地方大会を同時開催してオンラインで交流することも考えています。SNSやチャットのルールをきちんと守りながら活用し、他の地域の子どもたちと交流する体験は、子どもたちの先々の糧となるのではないでしょうか。

こうした展開を進めていく中で、仙台白百合女子大学さまのサークルのように学生さんたちの活躍にも期待しています。私たちと一緒に地元の子どもたちをサポートすることで、学生さん自身にも学びがあると思いますし、それを活かして将来は自分たちでワークショップを企画するなど、地元に貢献していくことができるかもしれません。もちろん、「ロボサバ」の大会を自分たちで開催していただいて、その運営を学内で代々受け継いでくださるといいという思いもあります。

そしてKDDIには、ぜひ、クラブチームを作っていただければと思っています。全国にたくさんの社員がいて、たくさんのご家族がいます。クラブチームを作っていただくことで「ロボサバ」に参加する子どもを増やし、一緒に盛り上げていただけたらうれしいです。